熊川葛と頼山陽

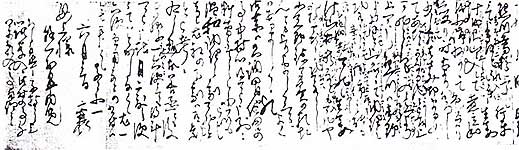

頼山陽の母への手紙 「熊川葛」のことが見える

江戸時代の有名な儒者、頼山陽が、広島にいる母が病気の時、

天保元年(一八三〇年)六月三日に京都から出した手紙の中に、

熊川産の葛粉を送ったことが詳述されている。

そこには「この度、熊川葛粉を上げ申し候。

行平(ゆきひら)にてよきほどにとき、生姜汁を沢山に入れて煮立て、

手を停めずねり候て、色スッパリ変わり侯時、火よりおろし、

少しづつはさみ切り、まるめて、

あたたかなる内に召し上がられ然るべしと存じ奉り候。

又々あとより上げ申すべく侯。熊川は吉野よりよほど上品にて、

調理の功これあり候。

潤肺の能もこれあり候間、然るべく候」とある

(儒学者、近藤啓吾先生の御教示による)。

親孝行の山陽が、母の病気に驚いて、

早速、京都で求めた熊川葛を送っているのである。

「葛」といえば吉野といわれる吉野葛よりも、

熊川葛は「よほど上品」といわれた晒葛が、

若狭の熊川で生産され、

出荷されていたことを決して忘れてはならない。

この意気込みに燃えて熊川では、

戦後低調となっていた葛粉の生産に、

有志たちが相集まって葛根の掘り起こしから晒葛の精製まで、

力を入れることとなった。

そして現在は、ただ一軒ながら伝統的な生産が、守り続けられている。

|

|

|---|

昔使用された熊川宿の判

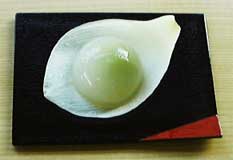

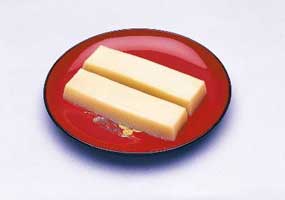

熊川の郷土料理として私の第一に挙げたいものは、

やはりこの葛料理である。

くずまんじゅう、くず刺身、ごま豆腐、鱒などのあんかけ、

くずようかん、ぎんなん豆腐、などなど。

いつか、熊川で作られる葛料理がNHKテレビで全国に紹介されたこともある。

やはり、みんなに最もなじみ深く、てっとり早いものは「くずまんじゅう」であるが、

熊川のそれは昔から中に小豆の餡を入れないで、砂糖をかけて食べるのが特色であった。

京都の和菓子や精進料理の名声も、

若狭の熊川葛に負うところが大きかつた、といわれる。

郷土史家 永江秀雄

|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|